Kritik – „Parsifal“ bei den Bayreuther Festspielen

Ein Hoch auf die Werkstatt Bayreuth

Premierenkritik zum Anhören

Es ist wirklich nichts Neues, aber das Festspielhaus und die Festspielidee Richard Wagners sind einfach genial! Dieser Abend beweist einmal mehr aufs Neue, weshalb. Zunächst einmal, weil Richard Wagners Vision, sein Festspielhaus zu einer Werkstatt zu machen, es ermöglicht, dass ein Regisseur seine laufende Inszenierung nochmal überarbeitet. Und das heißt im Fall von Uwe Eric Laufenberg, eine ziemlich schlechte Inszenierung zu einer über gewisse Strecken soliden Arbeit umzugestalten. Im dritten Jahr seiner Verortung des Bühnenweihfestspiels im Nahen Osten entrümpelt er die Personenregie im ersten Aufzug. Es gibt es kaum mehr „Gänge ohne Grund“, plötzlich wirkt alles motivierter, und sogar der Auftritt des Chores, der die letzten Jahre ordentlich gerumpelt hat, wirkt jetzt organischer.

Parsifal im dritten Jahr – work in progress

Ganz schlüssig und logisch ist das Konzept freilich immer noch nicht. Es ist schade, dass die Geschichte der Geflüchteten im Kloster der Gralsritter nicht weiter erzählt wird, es ist immer noch nicht klar, was Klingsors Kreuzsammlung eigentlich im Hamam soll, zumal Klingsor ja eigentlich als Muslim eingeführt wurde. Auch im dritten Aufzug hakt noch einiges. Unnötig ist zum Beispiel die neue Idee zur Verwandlungsmusik. Da tauchen in einer leider nicht besonders hochwertigen Projektion aus einem Wasserfall jetzt Winifred und Wolfgang Wagner auf, bevor die aus der Herheim-Inszenierung zitierte Totenmaske Richard Wagners erscheint. Solche Metareferenzen sollten Inszenierungen vorbehalten bleiben, die Rezeptionsgeschichte auf virtuosere Weise erzählen.

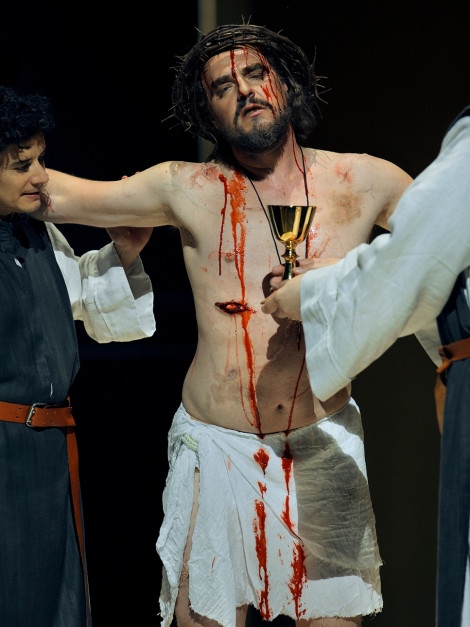

Thomas J. Mayer (Amfortas) | Bildquelle: © Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath

Laufenberg hat übrigens die Figur, die auf dem Dach des Klosters saß, erneuert – ein Element, das in seinem Umfeld als die „Kritikerfalle“, bekannt ist. Die ist jetzt eine Art Hirtenjunge auf dem Dach. Schade, dass er das Geld und die Energie nicht in etwas anderes investiert hat. Dennoch: Die Änderungen bis hier verdienen Respekt, vielleicht werden es im Jahr Vier ja noch mehr solide Stellen – ein Hoch auf die Werkstatt Bayreuth.

Neben dem Werkstattgedanken ist es einmal mehr die Akustik, die die Genialität des Festspielhauses beweist – und die des Dirigenten, der diese Akustik unglaublich gut bedienen kann. Was Semyon Bychkov gelingt, ist – genau wie Wagners Bühnenweihfestspiel selbst – die Quadratur des Kreises. „Parsifal“, das bedeutet berauschende Kunstreligion einerseits, bohrende Psychoanalyse andererseits. Die Musik stellt, während sie einen umgarnt und in Erlösungstaumel einlullt, dauernd die Frage nach den Gründen für unsere Erlösungssehnsucht. Und genauso dirigiert Semyon Bychkov.

Sein erster Aufzug ist bemerkenswert langsam, aber spannungsvoll und analytisch. Die Verwandlungsmusik kommt teilweise so monumental daher, wie Wagnerianer es lieben. Und doch werden all die Fragezeichen und Widersprüche in Wagners Musik, die Psychologie von Schmerz, Schuld und Mitleid aufgefächert, so klar präsentiert, wie es nur möglich ist – und das eben nur in diesem Haus.

Surfen auf Klangwogen

Was Semyon Bychkov im ersten Aufzug verspricht, halten er und das Orchester in den weiteren: Bychkov holt alles aus dem Surround Sound des Festspielhauses heraus, die Musik drückt einen leidenschaftlich in den Sitz, lässt einen schweben, wühlt auf, versöhnt, beschwichtigt, und hinterfragt. Und auf diesen Klangwogen und Klang-Tsunamis surfen Chor und Solisten – und das ausnahmslos auf höchstem Niveau und in gebotener Vielschichtigkeit.

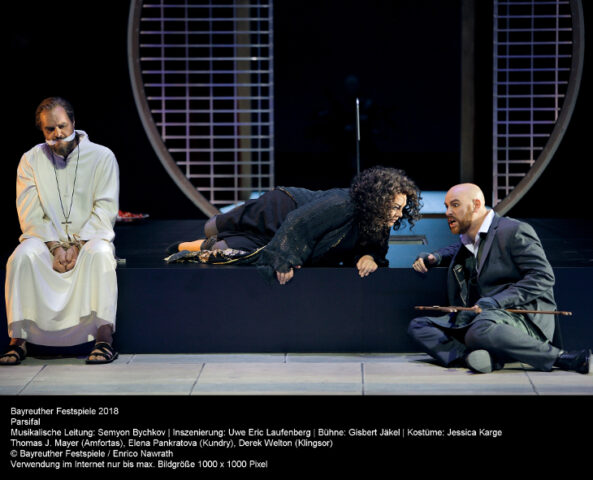

Günther Groissböck präsentiert einen stimmlich sehr autoritären Gurnemanz – erfrischend, kommt der sonst doch oft allzu väterlich daher. Einen leidenden, gebrochenen, aber endlich auch wütenden Amfortas singt Thomas J. Mayer. Derek Welton zeigt, dass Klingsors Hass auf die Gralswelt vor allem Selbsthass ist. Mit seiner Textverständlichkeit und seinem Stimmklang präsentiert er sich als einer der besten Klingsor-Darsteller der letzten Zeit.

Was die Inszenierung im zweiten Aufzug nicht schafft, gelingt Elena Pankratova. Sie gliedert den langen Dialog mit Parsifal: mysteriös, düster, verführerisch, stark, brüchig, mütterlich, heuchlerisch… Sie kann alles, was Kundry sein muss. Der offenkundige Spaß, den sie und Andreas Schager im Zusammenspiel haben, überträgt sich unmittelbar auf den Zuschauer. Und Andreas Schager? Der ist in seinem zweiten Jahr als Vollzeit-Parsifal einfach über jeden Zweifel erhaben.

PARSIFAL –

Ein Bühnenweih-festspiel

– Ein Requiem für Religionen –

Von Karin Hasenstein

ioco | Kultur im Netz

Mit dem Bühnenweihfestspiel Parsifal, dem “summum opus” Richard Wagners, wurden am 26. Juli 1882 die zweiten Bayreuther Festspiele eröffnet.

Die ersten Bayreuther Festspiele hatten 1876 stattgefunden, danach war Wagner erst einmal wieder bankrott. Aus diesem Jahr stammen auch die ersten Aufzeichnungen zur Musik des Parsifal, ein Albumblatt As-Dur mit dem Zusatz “Amerikanisch sein wollend”. Der Entschluss, Wolfram von Eschenbachs um 1200 entstandenen Versroman Parzival zu vertonen, reifte im Januar 1877. Schon am 23.02.1877 wurde der zweite Prosaentwurf abgeschlossen, am 14.03. der Name Parzival in Parsifal geändert. In der Zeit vom 14.-19.03. verfasste Richard Wagner die Urschrift des Textes und Ende September desselben Jahres begann er mit der Orchesterskizze des 1. Aufzuges. Am 25.12. wurde das Vorspiel zum 1. Aufzug im Haus Wahnfried anlässlich Cosimas Geburtstags uraufgeführt. Die Arbeiten am 2. und 3. Aufzug dauerten bis zum Januar 1882. Wagner beendete die Partitur des 3. Aufzuges am 13.01.1882 und kassierte vom Verlag Schott für das fertige Werk ein Honorar von 100.000 Mark.

Am 26. Juli 1882 erfolgte die Uraufführung des Parsifal bei den Bayreuther Festspielen. Die letzte Aufführung dieser Festspiele dirigierte Wagner ab dem Takt 23 der Verwandlungsmusik den 3. Aufzug zu Ende.

Das Bayreuther Festspielhaus wurde eigens für das Bühnenweihfestspiel Parsifal erbaut. Doch könnte umgekehrt gelten, Parsifal wurde für das Festspielhaus geschrieben: Es heißt, nirgends könne man ihn so vollkommen hören wie hier. Wer den Vergleich zu anderen Häusern zieht, mag das bestätigen. Nach Wagners Wunsch sollte der Parsifal für das Festspielhaus reserviert bleiben und niemals an anderem Ort erklingen. “Dort darf der Parsifal in aller Zukunft einzig und allein aufgeführt werden”, schrieb er 1880 an König Ludwig II. von Bayern. “Nie soll der Parsifal auf irgendeinem anderen Theater zum Amüsement dargeboten werden: und dass dies so geschehe, ist das einzige, was mich beschäftigt und zur Überlegung dazu bestimmt, wie und durch welche Mittel ich diese Bestimmung meines Werkes sichern kann.” Er konnte es nicht.

Seit Ablauf der Urheberrechte 1913 ist der Parsifal nun frei für Aufführungen an anderen Opernhäusern. Mit einem speziellen “Lex Parsifal” sollte die Schutzfrist verlängert werden. Als Trotzreaktion auf das Scheitern dieses Vorhabens wurde im Jubeljahr 1913, zu Wagners 100. Geburtstag, auf Festspiele verzichtet! Vergebens. Bereits 1901 hatte die Witwe Richard Wagners, Cosima, einen ersten Vorstoß im Reichstag gewagt. Dieser schmetterte die als “Lex Cosima” betitelte Eingabe mehrheitlich ab. Auch der zweite Versuch scheiterte, obwohl Cosima dafür sogar Kaiser Wilhelm II. bemühte.

So versiegte mit dem 1. Januar 1914 auch die größte Einnahmequelle der Familie Wagner, nämlich die Tantiemen aus den Werken Richard Wagners, die – einschließlich des Weltabschiedswerks Parsifal, nun überall kostenfrei gespielt werden durften.

Am 24. Dezember 1903 hatte Heinrich Conried, der Impresario der New Yorker Metropolitan Opera, bereits gewagt, Parsifal erstmals außerhalb von Bayreuth aufzuführen. Ein Vorgang, der damals als “Gralsraub” bezeichnet wurde. Conried ließ einfach Stimme für Stimme aus der Studienpartitur des Mainzer Schott-Verlages abschreiben und umging damit das Aufführungsverbot und den Umstand, dass die Familie Wagner sämtliches Aufführungsmaterial streng unter Verschluss hielt.

Doch der Siegeszug des Parsifal außerhalb von Bayreuth lies sich nicht aufhalten. Gott sei Dank! möchte man ausrufen. Das Deutsche Opernhaus Charlottenburg, der Vorläufer der heutigen Deutschen Oper Berlin, bringt den Parsifal am Neujahrstag 1914, viele andere Häuser folgen.

Thomas Mann musste nach seinem Parsifal-Besuch in Bayreuth im August 1909 zugeben, dass er von dem Werk überwältigt war: “Obgleich ich recht skeptisch hinging und das Gefühl hatte, nach Lourdes oder zu einer Wahrsagerin oder an sonst einen Ort suggestiven Schwindels zu pilgern, war ich schließlich tief erschüttert. Eine so furchtbare Ausdruckskraft gibt es wohl in allen Künsten nicht wieder.” Damit mag der Autor Recht gehabt haben: Der Kraft des Parsifal kann man sich nur schwer entziehen.

So war es auch an jenem 25. August 2018, als die Rezensentin erwartungsvoll zum Grünen Hügel pilgerte. Die von Uwe Eric Laufenberg geschaffene Produktion ist die zehnte Inszenierung des Parsifal bei den Bayreuther Festspielen seit der Uraufführung Das Publikum erlebte eine hochkarätige Sängerbesetzung in bewährter homogener Zusammensetzung unter dem erstmaligen Dirigat von Semyon Bychkov, der die Produktion in ihrem dritten Jahr von Hartmut Haenchen übernommen hatte.

Eine häufig diskutierte Frage, ob man nach dem ersten Aufzug des Parsifal applaudieren darf, entschied die Mehrheit des Publikums für sich mit konkludentem Beifall. Die meisten applaudierten, einige wenige zischten um Ruhe. Ja, der Parsifal ist ein Bühnenweihfestspiel, nicht mehr und nicht weniger. Er ist kein Gottesdienst, keine Liturgie, “nur” Theater, die Kunst des “So tun als ob”.

Richard Wagner erfindet nichts; er bedient sich mittelalterlicher Epen und Dramen, wie hier des Parzival Wolfram von Eschenbachs. Wagner benannte die Figur des Parzival, wie er bei Wolfram von Eschenbach heißt, eigenmächtig in Parsifal um. Er begründete das mit einer etymologischen Herleitung aus dem Arabischen, in dem das Wort “fal” in etwa “rein” bedeutet und “parsi” dem deutschen Wort “Tor” entspricht. Diese Etymologie, die er von dem Publizisten Joseph Görres übernommen hatte, stellte sich später jedoch als falsch heraus, klingt aber nett.

Wagner bedient sich hier einer speziell christlichen Stofftradition aus dem Artussagenkreis, nämlich der Suche nach dem Heiligen Gral, in dem das Blut Christi aufgefangen worden sein soll. Bei Eschenbach war der Gral noch ein wundertätiger Stein. Kundry hat Balsam aus Arabien hergeführt. Die Kombination “Stein” und “Balsam” lässt das Gedankenspiel zu, mit dem Heiligen Gral könnte die Kaaba in Mekka gemeint sein.

Im ersten Akt des Parsifal erzählt Gurnemanz die umfangreiche Vorgeschichte der beiden wichtigsten Symbole, des Grals und des Speers. Dabei steht der Gral als Gefäß für das Weibliche und der Speer für das Männliche.

Die Gralsritter müssen keusch sein (warum eigentlich?); und so kommt die Moral in die Welt. Klingsor möchte besonders keusch sein (auch hier fragt man sich: wozu?) und weil er fürchtet, dass er das nicht kann, entmannt er sich selbst, aus tiefer innerer Überzeugung, nicht durch Gewalt. Er errichtet ein Gegenreich, Klingsors Zaubergarten, eine Art botanisches Bordell, in dem die Blumenmädchen die Ritter verführen sollen.

Amfortas bewaffnet sich mit dem Heiligen Speer und missbraucht die Reliquie als Waffe.

Kundry verlachte einst Christus am Kreuz und wird dafür zu ewiger Wiedergeburt verdammt. Sie muss immerzu lachen und erst wenn sie weinen kann, kann sie erlöst werden. In ihr vereinen sich polare Gegensätze des Weiblichen: die Dienerin und die Femme fatale.

Amfortas leidet an einer Wunde, die sich niemals schließen will. Die Wunde des Amfortas an Seite und Schenkel ist synonym zu Klingsors Kastrationswunde.

1. Aufzug

Regisseur Uwe Eric Laufenberg verlegt den Gralstempel in den Irak, nach Mossul, also wieder in ein orientalisches Umfeld. Der erste Aufzug spielt in einer christlichen Kirche, so wird das Christentum in Bedrängnis, in der Diaspora thematisiert. Laufenberg hinterfragt, wie Christentum unter Bedrohung funktionieren kann. Mossul, am Ufer des Tigris, ist die zweitgrößte Stadt des Irak und besitzt eine 2.000 Jahre alte christliche Tradition. Der sogenannte Islamische Staat hat die Christen vor die Wahl gestellt, zum Islam zu konvertieren oder hingerichtet zu werden. So haben im Juli 2014 die Christen die Stadt verlassen. 2015 hat der IS die christliche Kirche in Mossul gesprengt und weitere christliche Kirchen im Land zerstört.

Der Vorhang öffnet sich, wir sehen eine Art Flüchtlingsasyl, Menschen, die auf der Flucht sind und in der Kirche Zuflucht finden. (Bühne: Gisbert Jäkel). Die Gralsritter werden als ein fiktiver christlicher Orden gezeigt, der die Schutzbedürftigen aufnimmt und versorgt. Sie stehen für Pazifismus, die christlichen Eigenschaften Agape, Caritas und Empathie, sie leben Gemeinschaft und Gemeinde. Auf der anderen Seite thematisiert Laufenberg das Leiden, Schuld und Sühne, Buße und Dogma.

Ist dies nun Islamkritik, wie nach der Premiere 2016 behauptet wurde? Ist es Provokation? Nein, es ist Freiheit der Kunst, die Themen aufgreift, die unsere Zeit beschäftigen. Es geht Laufenberg nicht um das Trennende, vielmehr um das verbindende und versöhnende Element. Würde man seine Inszenierung auf das Anprangern islamitischen Terrors reduzieren, begäbe man sich auf eine interpretatorische Schlagseite. Am Ende ist es mehr Nathan der Weise, ein “Finger in die Wunde legen”.

Nach der Erzählung des Gurnemanz nimmt ein großes Taufbecken eine zentrale Bedeutung ein. Es steht für Reinigung und Erneuerung. Über der Bühne sinniert auf einer Galerie sitzend eine mystische Figur; jedes Jahr in neuer Gestalt. 2018 hält sie einen Hirtenstab. Im ersten Jahr der Produktion saß ein alter Mann auf einem Stuhl, im zweiten Jahr eine dunkelhäutige Frau, in diesem Jahr nun eine Hirtenfigur, die von oben auf das Geschehen herabschaut. Wer das ist? Wir wissen es nicht. Vielleicht Gott, der in verschiedenen Gestalten erscheint…

Kundry erscheint in einer Art Kutte oder Tschador, halb Nonne, halb arabisch. (Kostüme: Jessica Karge) Wir mögen uns erinnern, dass Arabien im 19. Jahrhundert positiv besetzt war, es war ein exotisch-erotisches Paradies, das Morgenland, der Ort des Heils.

Als die Ritter einen verwundeten Schwan herein tragen, kümmern sich alle nur um den Schwan. Fast unbemerkt betritt ein kleiner Junge den Raum, schaut sich um und bricht zusammen. Die Einzige, die sogleich zu ihm eilt, ist Kundry. Die Parallele zu dem syrischen Flüchtlingsjungen, der im September 2015 tot am Strand angespült wurde, ist durchaus beabsichtigt und in der Kleidung (rotes T-Shirt, blaue Hose) zitiert.

Parsifal, der aus Übermut den Schwan erlegt hat (“Im Fluge treff’ ich, was fliegt”) ist nicht der Hellsten einer. Auf die Fragen des Gurnemanz weiß er keine Antwort. Gurnemanz glaubt, in ihm den reinen Toren zu erkennen, der “durch Mitleid wissend” ist und Erlösung bringen kann. Er lädt ein, dem Gralsritual beizuwohnen, das ein archaisches Blutritual ist.

Zur Verwandlungsmusik sieht der Zuschauer eine große Projektion, mittels derer eine Identifikation von Raum und Zeit hergestellt wird. Aus dem Dach der kleinen Kirche wird der Blick heraus ins All gelenkt, der Flug geht an Planeten und Milchstraße vorbei ganz in die unendlichen Weiten… und genauso geht es wieder zurück, bis wir wieder in dem Kirchenraum angekommen sind.

Amfortas, der Schmerzensmann, erklimmt den Altar wie eine Schlachtbank. Das Blut, das erneut aus seinen Wunden strömt, ist das Blut Christi, Amfortas selbst wird zum Gral. Was sich hier vollzieht, ist eine ritualisierte sinnentleerte Handlung, der Gral ist defizitär und vollständig in Ideologie erstarrt. Parsifal versteht von all dem nichts und Gurnemanz wirft ihn enttäuscht raus, schließt ihn aus der eingeschworenen Gemeinschaft aus.

2. Aufzug

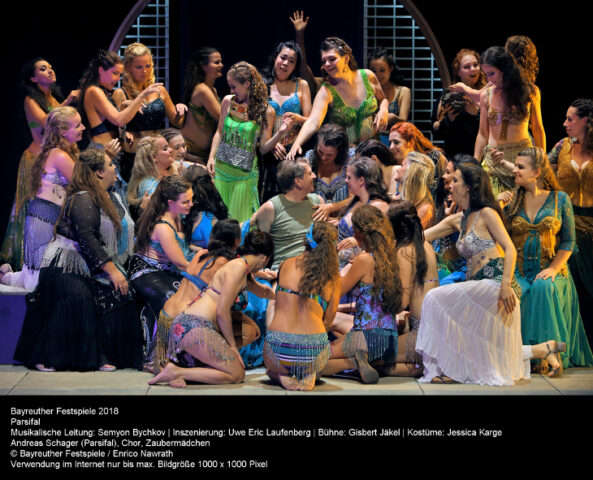

Wir sehen Klingsor in einem Raum hoch über der Szene inmitten von Kreuzen, einer sinnentleerten Ansammlung von Symbolen ohne Bedeutung. Dass er sich entmannt hat, reicht anscheinend noch nicht, er geißelt sich mit einer Peitsche. Als Gegenwelt unten auf der Bühne der Zaubergarten, ein farbenfroh gekachelter Hammam hinter Gittern. Diesmal erleben wir die islamische Variante des Wassers als Motiv der Reinigung. Blumenmädchen betreten die Szene, sie tragen Tschador, ihre Gesichter sind verhüllt. Uniformierung als Symbol von Ent-Individualisierung, sie sind reine Funktionsträgerinnen.

Kundry dringt in Parsifals Seele ein (“Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust”) und schlägt die Brücke von der Mutterliebe zur erotischen Liebe, “…sie beut dir heut als Muttersegens letzten Gruß der Liebe ersten Kuss…”

Dieser erkennt, dass er Schuld auf sich geladen hat und zum Ausbruch “Amfortas! Die Wunde!” zerbricht er den Speer und formt daraus das Kreuzzeichen. Mit dem Grals-Motiv zerstört Parsifal Klingsors Zauberreich.

3. Aufzug

Viele Jahre sind vergangen. Die Musik ist suchend, die Tonika wird nicht erreicht, was Parsifals Irrfahrten symbolisiert. Das ausdrucksvolle, sehr langsame Vorspiel trägt seine weihevolle Stimmung in die erste Szene hinein. Das einst so schmetternde Parsifal-Motiv ordnet sich dieser Statik unter. Genau wie Kundry muss auch Parsifal leiden, es gibt keinen Umweg, er muss seinen Weg gehen.

Wieder führt eine breit anwachsende Verwandlungsmusik, dominiert vom archaischen Glocken-Motiv, in den Gralstempel.

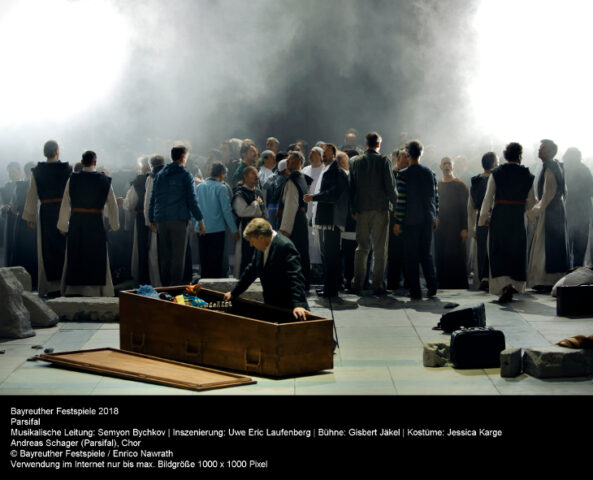

Die Kirche ist mittlerweile noch weiter verfallen, riesige Pflanzen wachsen hinein, die Natur erobert sich die Architektur zurück. Kundry und Gurnemanz sind zu Greisen gealtert, Gurnemanz braucht zeitweise einen Rollstuhl zur Unterstützung, Kundry ist gebeugt und leidet an einem üblen Tremor. Sie warten auf etwas. Titurel ist inzwischen gestorben. Kundry wird wieder von ihrer Bestimmung zu dienen getrieben, unentwegt putzt sie Dinge und hilft Gurnemanz. In diese Szene hinein platzt Parsifal, ein Ninja-Kämpfer in einem schwarzen Kampfanzug, schwer bewaffnet. Er schaut sich um und legt die Waffen ab. Gurnemanz erkennt ihn schließlich. Als erstes Amt tauft Parsifal Kundry, die ihm die Füße wäscht, eine biblische Szene zwischen Jesus und Maria Magdalena, und nun kann Kundry endlich weinen. Gurnemanz salbt Parsifal zum neuen Gralskönig. Mit der Melodie des Karfreitagszaubers erwacht die Natur zu neuem Leben. Gurnemanz erklärt Parsifal den Sinn des Karfreitags, die Passion, die Hingabe von Gottes Sohn und damit den Erlösungsgedanken. Ein Wasserfall ergießt sich auf der Hinterbühne in einem paradiesähnlichen Garten. Nackte Menschen tanzen unter dem Wasserfall, symbolisieren die entsühnte Natur, Sexualität ist plötzlich ohne Sünde. Laufenberg zeichnet hier die Weltfamilie als Bild der Versöhnung, der Erlösung von Sünde und Leid.

Im Gralstempel soll nun die letzte Enthüllung des Grals stattfinden. Amfortas will endlich den Tod, der Gral muss noch einmal enthüllt werden! Parsifal betritt die Szene, nun nicht mehr im Kampfanzug sondern in ziviler Kleidung. Er bringt den Heiligen Speer zurück und heilt damit Amfortas (“Den heil’gen Speer, ich bring ihn euch zurück!”)

Die Musik wandelt sich zu einem unendlichen zeitlosen Melodiefluss, der die Erlösung beschreibt. Mit dem Glaubens-Motiv legen die Anhänger der verschiedenen Glaubensgemeinschaften ihre religiösen Symbole in den Sarg, sie sind nicht mehr erforderlich. Zu den letzten Worten Parsifals “Nicht soll er mehr verschlossen sein: Enthüllet den Gral, öffnet den Schrein!” und einem klaren As-Dur-Dreiklang wird das Licht im Zuschauerraum langsam aufgeblendet, der Gralstempel wird aufgelöst, die Bühne leert sich, alle gehen nach hinten ab.

Es erklingt vom Chor die zentrale Botschaft “Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser!” Es ist eine gnostische Botschaft; die Idee von der Selbsterlösung des Menschen, der Mensch wird nicht erlöst, sondern erlöst sich selbst und den leidenden Gott in sich. Es ist eine Befreiung von Dogmen und Institutionen. Uwe Eric Laufenberg gibt mit seiner Deutung keine Antworten. Er verweist uns an uns selbst zurück.

Wie wirken sich nun ein neuer Dirigent und zahlreiche Umbesetzungen auf die Produktion 2018 aus? Die Übernahme der musikalischen Leitung durch Semyon Bychkov erweist sich als äußerst positiv. Hartmut Haenchen zeichnete sich durch ein kühles, klares Dirigat aus, Bychkov geht das Werk etwas emotionaler an.

Er wählt insgesamt ein etwas langsameres Tempo, zeichnet große Bögen, die Musik atmet über weite Strecken eine große Ruhe. Dadurch verlängert sich die Gesamtaufführungsdauer gegenüber Hartmut Haenchen 2017 um etwa 10 Minuten. Wer sich nun fragt, wie der Dirigent es schafft, sich mit seinem (langsameren) Tempo dem Video in der Verwandlungsmusik anzupassen, wird mit der Information überrascht: Es geht genau umgekehrt, nämlich dass sich das Video der Musik anpasst. Das Video besteht aus mehreren Clips, die in Entsprechung zur Musik mit dem musikalischen Moment auch bei Bychkovs langsamerem Tempo manuell auf musikalische Stichworte synchronisiert werden.

Das Vorspiel zum 1. Aufzug gestaltet er ruhig, so dass man wirklich von “weihevoll” sprechen kann. Wobei sich “Weihe” hier nicht zwingend durch Langsamkeit vermittelt. Das Tempo atmet, ist ruhig fließend, insgesamt wirkt das Dirigat unaufgeregt-professionell. Hier ist jemand am Werk, der weiß, was er tut. Orchester und Solisten sind bei ihm in guten Händen. Die Horngruppe klingt sehr organisch, das Tempo ist getragen, die Motive der Flöte wirken manchmal leicht verzögert, wie ausgeweitet über dem Streicherteppich.

In der Rolle des Gurnemanz (eine Neubesetzung gegenüber Georg Zeppenfeld in den Jahren 2016 und 2017) überzeugt der im österreichischen Waidhofen an der Ybbs geborene Günther Groissböck mit kraftvollem wohltimbriertem Bass.

Im Hintergrund ertönt von der Bühnenmusik das Gralsmotiv, die Streicher klingen wunderbar ruhig, gehen vom Mezzoforte ins Mezzopiano, so dass das Gralsmotiv hervortreten kann. Groissböcks außerordentlich deutliche Diktion (in anderen Produktionen dieser Festspielsaison bei manchen Kollegen schmerzlich vermisst!) trug jedes Wort auch bis in die hinteren Reihen, was bei einer so großen Partie von enormer Wichtigkeit ist. Im Monolog des Gurnemanz über Kundry bei “als unser Herr den Speer verlor” oder “Oh, wundenwundervoller heiliger Speer”, “den Zaub‘rer zu beheeren” ist wirklich jede Silbe deutlich artikuliert. “Dem Heilthum baute er das Heiligthum” gerät relativ zügig ohne jedoch zu eilen.

Allein schon durch den Umfang der Rolle, aber nicht nur, wird Groissböck zum zentralen Element des Abends. Gurnemanz kümmert sich um die Ritter und Knappen, um Kundry, erkennt Parsifal als den “reinen Thoren”, sorgt dafür, dass Amfortas versorgt und der Gral enthüllt wird, ohne Gurnemanz geht hier eigentlich nichts und ohne Groissböck auch nicht. Im ersten und dritten Aufzug ist er stets gefordert und füllt diese große Partie souverän aus, stimmlich und auch darstellerisch. Präsent von der ersten bis zur letzten Note meistert er die enormen Anforderungen der Rolle und überzeugt wie immer durch exzellente Textverständlichkeit, was bei dieser Menge an Text wirklich zentral ist.

Amfortas erlebt 2018 ebenfalls eine Neubesetzung. Nach Ryan McKinney singt nun Thomas Johannes Mayer die Partie. Wohlklingend und voller Überzeugung vermittelt er glaubwürdig die Verzweiflung des Geplagten, dessen Wunde sich nicht schließen will. “Durch Mitleid wissend, der reine Tor” gerät fragil und fragend. An der Stelle “aus Dank für Deine Treue” kommt Mayers tiefe Lage gut zur Geltung. Auch darstellerisch überzeugt er als Schmerzensmann und berührt vor allem in den Abendmahlszenen, als er wie der gekreuzigte Christus mit Lendenschurz und Dornenkrone auf dem Altar steht und ein Ritter die Wunden erneut öffnet, damit die Gralsritter von seinem Blut trinken können.

In der Rolle des Klingsor erlebt das Publikum den australischen Bariton Derek Welton, seit Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin, wo er bereits einige bedeutende Wagnerrollen gesungen hat. Gerade in den Szenen mit Kundry beeindruckt Welton durch einen entschlossenen zupackenden Klang von großer Substanz und Farbenreichtum.

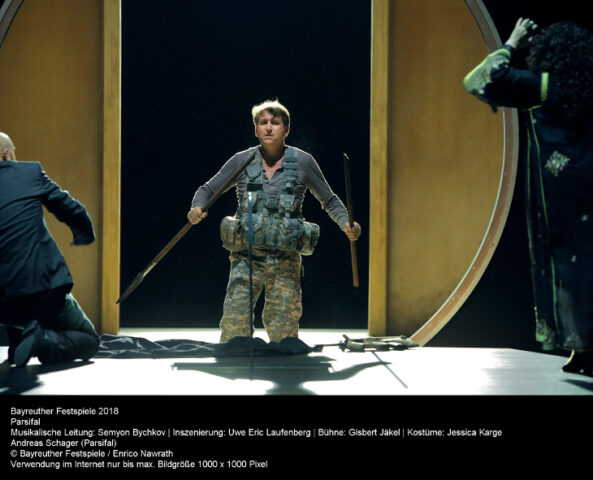

Der österreichische Tenor Andreas Schager glänzte nach 2017 erneut in der Rolle des Parsifal, die im ersten Jahr mit Klaus Florian Vogt eher lyrisch besetzt war. Schager konnte sich 2018 jedoch in Intensität und Ausdruck gegenüber dem Vorjahr noch enorm steigern. Insbesondere an den zentralen Stellen wie bei “Amfortas! Die Wunde!” und “Den heil’gen Speer, ich bring’ ihn euch zurück” oder “Nur eine Waffe taugt” ist Schager absolut präsent und auf den Punkt. “Amfortas! Die Wunde!” ist von einer derartigen Intensität, dass der Zuhörer völlig in seinen Bann gezogen wird. Der etwas abgenutzte weil inflationär zitierte “Gänsehautmoment” – hier ist er wirklich da. In diese Worte legt Schager soviel Kraft und Ausdruck, dass es einem Angst machen kann, er könnte seiner Stimme schaden. Dennoch wirkt er stets kontrolliert und dosiert, so dass man sich doch wieder auf dem Holzklappsitz zurücklehnen und weiteratmen kann. Für die Rezensentin war es einer der ganz großen Momente an diesem Abend.

Auch die Partie des Titurel ist mit Tobias Kehrer (geboren in Dessau, seit der Spielzeit 2012/13 Ensemblemitglied der Deutschen Oper Berlin) exzellent besetzt. Der junge Bass interpretierte die Rolle sehr glaubwürdig und mit beeindruckender Intensität sowohl sängerisch als auch darstellerisch. Bereits mit den Worten “Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt? Soll ich den Gral heut’ noch erschau’n und leben?” hat er die Gunst des Publikums auf seiner Seite. “Wie hell grüßt uns heute der Herr” gerät besonders schön und ausdrucksvoll.

Eine weitere “Hauptrolle” stellt neben den durch die Reihen großartigen Solisten an diesem Abend der Chor dar. Die Chöre haben auch im Parsifal eine zentrale Rollen, seien es die kleinen Ensembles aus Knappen und Rittern (allesamt sehr gut besetzt!) oder die großen Herrenchöre und die Tutti-Chöre. Der phantastische Chor der Bayreuther Festspiele (Einstudierung: Eberhard Friedrich) stellt auch an diesem Abend seine hohe Qualität erneut unter Beweis. Dynamisch differenziert und stets präzise ist er einer der Höhepunkte der Vorstellung, er trägt ganz maßgeblich zum großen Erfolg dieser Produktion bei. Besonders berührend sind die Chöre der Gralsritter “Zum letzten Liebesmahle”, feierlich sakral vom Orchester begleitet. Von großer Präzision auch die Frauenstimmen bei “Der Glaube lebt, die Taube schwebt, des Heilands holder Bote”, eine Stelle, die gerne mal intonationsgefährdet ist, hier jedoch absolut präzise erklingt.

Die Knaben aus der Höhe verzaubern bei “Wein und Brod des letzten Mahles wandelt’ einst der Herr des Grales durch des Mitleids Liebesmacht” mit Zartheit und Leichtigkeit, einem berückenden Piano, das sich poco a poco crescendo steigert, in der Dynamik ebenso wie im Ausdruck. Als die Ritter einsetzen, steigert sich der Pathos weiter bei “Froh im Verein, brudergetreu zu kämpfen mit seligem Muthe!” Diese Steigerung wird unterstrichen durch die Holzbläser (Flöte) und die Streicher, das Motiv der Gralsglocken wird stetig wiederholt, bis schließlich einzelne Glocken übrig bleiben. An dieser Stelle bleibt Parsifal allein auf der Bühne zurück und nimmt einen einzelnen Tropfen Blut vom Boden auf, eine scheinbar kleine Szene, aber von großer Intensität.

Im zweiten Aufzug kann Elena Pankratova der Kundry eine andere Färbung geben als im ersten. Hier ist sie nicht die Dienende, sondern die Verführerin. Vor dem Hintergrund einer rauschhaften unruhigen Musik in den Streichern ruft Klingsor Kundry: “Herauf! Herauf! Zu mir! Dein Meister ruft dich Namenlose…!” Pankratova überzeugt vom ersten Klagen über die stimmlich mörderischen Kundry-Rufe, die sie technisch beeindruckend meistert. Ihr Sopran ist voll und warm, dunkel timbriert in der Tiefe, kein bisschen forciert, stets perfekt geführt und farbenreich in allen Registern. “Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust” berührt zutiefst, ist von großer Brillanz und Strahlkraft, vermittelt aber auch eine große Zartheit als Kundry Parsifal von seiner Mutter erzählt und ihm seinen Namen in Erinnerung ruft.

Auch im zweiten Aufzug erfreuen und begeistern die kleineren Solorollen wie die Blumenmädchen. Zunächst noch von schwarzen Tschadors verhüllt, legen sie diese bald ab – zum Vorschein kommen orientalische Bauchtanz-Kostüme – und ziehen Parsifal ins Bad. Dass er sich nur allzu gerne von ihnen zum Spielen auffordern lässt, überrascht nicht, ist doch ihr Gesang betörend-entrückend schön, Bychkov nimmt das Orchester wenn nötig zurück, so dass die Stimmen von Ji Yoon, Katharina Persicke, Mareike Morr, Alexandra Steiner, Bele Kumberger und Sophie Rennert nicht nur Parsifal, sondern auch das Publikum verführen können.

Im dritten Aufzug können Groissböck und Schager noch einmal richtig aufdrehen und tun es auch. Mit “So segne ich dein Haupt! Als König dich zu grüßen…” ist Groissböck auch nach der langen Pause (zweiter Aufzug plus zwei Stunden Pause) sofort wieder präsent.

Schager singt und spielt absolut berührend “Mein erstes Amt verricht’ ich so. Die Taufe nimm, und glaub’ an den Erlöser!” Eine weitere zentrale Stelle zwischen beiden ist “Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön!” und “Das ist Karfreitagszauber, Herr! … Das dankt dann alle Kreatur, was all’ da blüht und bald erstirbt, da die entsündigte Natur heut ihren Unschuldstag erwirbt.” Der Text wird unterstrichen von sanfter Musik, Seufzermotive erklingen im Piano in den Holzbläsern, bis die Glocken wieder einsetzen.

Ein weiteres Video (Gérard Naziri) wird abgespielt, wiederum angepasst auf die Musik (Immer feierlich das Zeitmass zurückhaltend), und wir erblicken das Portal ausfüllend die Gesichter von Winifred und Wolfgang Wagner und schließlich die Totenmaske Richard Wagners. Ein Wasserfall und die Glocken beenden das Video.

Die von Laufenberg so bezeichnete “Weltfamilie” kommt zusammen und der Herrenchor beeindruckt noch einmal mit ergreifend interpretiertem “Geleiten wir im bergenden Schrein den Gral zum heiligen Amte…” Auch der Chor besticht durch sehr gute Textverständlichkeit.

Die Ritter wenden sich an Amfortas mit den Worten “Wehe! Du Hüter des Grals! Sei deines Amtes gemahnt zum letzten Mal! Zum letzten Mal! Zum letzen Mal!”, was durch die mehrfache Wiederholdung und die Chromatik sowie das stetige Crescendo und die Pauken seine Wirkung nicht verfehlt.

Amfortas stolpert und bricht am Sarg Titurels zusammen. Thomas Johannes Mayer gestaltet diese Szene eindringlich; man glaubtdie Schmerzen des Amfortas selbst zu spüren und wünscht ihm und sich sehnlichst Erlösung sehnlichst. “Könnt ihr doch Tod nur mir geben! Hier bin ich, die offne Wunde hier!”

Endlich naht die Erlösung in Gestalt Parsifals und Schager schmettert die ersehnte Botschaft “Nur eine Waffe taugt! Die Wunde schließt der Speer nur, der sie schlug” Amfortas und den Rittern entgegen. Mit den Worten “Den heil’gen Speer, ich bring’ ihn euch zurück!” legt er diesen in den Sarg. Die Aufgabe ist vollbracht, er verwaltet jetzt Amfortas’ Amt und der Gral kann enthüllt werden. Die letzten Worte erklingen “Nicht soll er mehr verschlossen sein: Enthüllet den Gral, öffnet den Schrein!”

An dieser Stelle hat Wagner die Anweisung “Sehr langsam und feierlich” in die Partitur geschrieben; Bychkov befolgt dies. Die religiösen Symbole sind obsolet geworden und werden im Sarg “beerdigt”, dichter Nebel hüllt die Bühne ein, zurück bleibt Parsifal, am Sarg kniend legt er noch einen schweren Stein auf den Speer im Sarg, geht sodann nach hinten ab und verschwindet im Nebel. Im Orchester erklingt ein strahlendes As-Dur, während das Licht im Saal langsam aufgeblendet wird. Die letzten Streicherklänge im Piano verklingen, es breitet sich tatsächlich ein Moment absoluter Stille aus. Der Hirte schaut von der Galerie herab auf die Bühne.

Nach der kurzen Stille bricht das begeisterte Publikum in Jubel aus, zwei kurze Buhs gehen im frenetischen Applaus unter und die Zuschauer feiern mit Recht ein großartiges Ensemble und ein phantastisches Festspielorchester unter Semyon Bychkov sowie einen beeindruckenden Festspielchor.

Premierenkritik Festspiele „Parsifal“ in Bayreuth:

Was ist denn hier passiert?

BAYREUTH. Nach zwei eher mühsamen Saisons zeigt sich die Inszenierung des Bühnenweihfestspiels zu Beginn ihrer dritten wie verwandelt. Das liegt an ein paar Präzisierungen auf der Probebühne. Aber vor allem an einem Mann, der mit der Inszenierung gar nichts zu tun hat.